| SRID Newsletter No.415 Maly 2010

私見、ODAのゆくえ (NPO) 21世紀協会 理事長 (SRID副代表幹事)

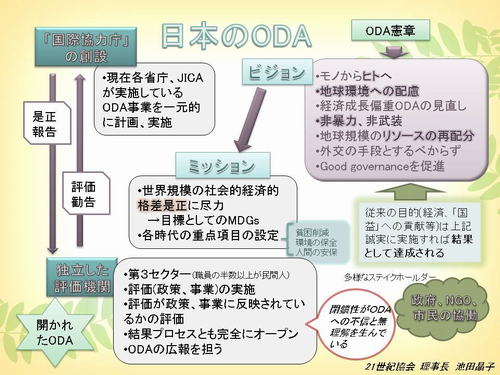

池田 晶子 外務省とNGOの定期協議議会  現在外務省はODAのあり方を再検討するとして、作業を進めている。その途中経過が4月18日のNGO外務省定期協議会の臨時全体大会にて発表された。 現在外務省はODAのあり方を再検討するとして、作業を進めている。その途中経過が4月18日のNGO外務省定期協議会の臨時全体大会にて発表された。通常、外務省とNGOはスキームや細かな協力のあり方を探る連携推進委員会とODA全体のあり方を協議するODA政策協議会の二つに分かれ、それぞれ年3回の協議会+両方の委員会が合同で行う全体会を年1回開催しているが、今般、ODAのあり方を検討し直すということで、臨時大会が開催された。外務省側からは岡田外務大臣、福山外務副大臣、西村大臣政務官など政治家、佐渡島国際協力局長、山田NGO担当大使はじめ各関係課長、室長など官僚あわせて16名、NGO側からは83名が参加し、活発な議論が展開された。 池田は過去3年間ODA政策協議会のコーディネータをしており、今回の臨時大会にもNGO側コーディネータとして参加した。 外務省の提示したODAの見直し案 さて、政権が民主党に移ってからODAを再検討しようという動きが起き、作業が進められてきた。NGOとしては外務省がODAの骨格をすべて決定してから発表を待っていては意見を反映できないとの懸念から作業途中に一度ODAについて議論できる場を用意してほしいとかねてから申し出ており、今般それが受け入れられ、大臣も出席する場で議論が行われることとなった。 外務省はODA改革の具体案を提示し(これは4/19にSRIDのMLに流した)たが、従来の方針と特に変わった点は見られなかった。ただ、外務省としては、より民間企業、NGOのODAへの参画を促すという点、グローバル化する世界を視野に入れている点が従来とは違ってきている点だろうと思われる。 経済成長偏重のODAモデル 戦後の外交理念として、「国際社会の平和と繁栄がわが国の平和と繁栄に直結」しているという点はおそらく衆人の認めるところだろうとおもわれるが、相変わらずその根底に開発と経済成長が置かれていることにNGO側は特に反発を強めた。 少し長くなるが、この点について私見を述べたい。 SRID会員の多くもおそらく経済成長に重点を置いた開発を進める側にあると思われるが、NGOとしては経済成長が解決する問題よりも多くの問題を生み出すことを肌で知っている。 過去日本において、経済成長が社会の問題の多くを解決してきたのは間違いのないところで、おそらくその事実を念頭に途上国の開発を進めようというものだろうと思われる。先に豊かになれる者から豊かになり、国全体を引っ張っていくという構想は確かに日本では成功した。しかし、日本で成功したのには日本に特有の事情があったからだ。 日本は江戸時代から教育が普及し、江戸末期の19世紀半ばで、江戸府内限定ではあるが、庶民レベルで識字率が70〜86%あったと言われている(同時代のロンドンは約20%、パリは10%弱といわれる)。武士階級に至っては100%だ。その土台があればこそ、明治維新後の近代国家建設が成立したということを忘れてはいないだろうか。多くの途上国の場合、基礎教育が行き渡っておらず、そのようなところで一部の人間だけが豊かになったところで国全体のレベルアップにはつながりにくい。現場で実感するのは、基礎教育がなければいかなる援助もその場限りのものになってしまうということだ。 しかも、教育のない国民が多いということが必然的にガバナンスの低下につながることも忘れてはならない。ガバナンスのない国への経済援助はさらなるガバナンスの低下に協力しているようなものだ。残念ながらマクロレベルにおいても、ミクロレベルにおいても、経済の発展が貧困を解決するとは言い難い。貧困を考えるとき、経済的に不自由な状態を考えがちだが、その根底には教育のない状況、セイフティーネットのない状況、自由に行動のできない状況があること、それを解決しなければ経済状況の解決がないことを今一度認識し直したい。 経済発展は教育など人間開発の敷衍を促す原動力となるという命題が成立するのは日本、もしくはインドのケララ州のように歴史的に教育の普及が重視されてきた特殊なケースである。たとえば、全インドの経済成長率は2009-2010年度で7.2%と大きく発展しているが、識字率の伸びは年率1.5%にとどまっている。 このようなことから、NGOとしては経済成長偏重のODAを見直すよう要望している。こういえば必ず出てくるのが、経済が成長しない限り、ゼロサムゲームになり、パイの取り合いとなれば貧富の差は拡大するばかりだとの議論である。その議論は一理も二理もあるものだが、経済が永遠に成長し続けると考えるのはあまりにも無理がありすぎる。たとえば現在のアメリカの生活水準を全世界で享受しようと思えば地球が5.3個必要だとの推計がある(Wackernagel, Mathis & Rees, William (1996)"Our Ecological Footprint" (New Society Press))。では、先進国に生活水準を下げるよう働きかけるのか、といえば、そうも行かないだろう。エコ重視などある程度の生活転換は図るとしても、昭和初期の生活に戻れば地球には優しいだろうが、それは現実的でないばかりか、先人の科学技術や文化を発展させてきた努力を無にする暴挙である。技術の発展によって資源の不足をある程度補えるだろう。人類の生き方の転換によってさらに補えるだろう。しかし、それは根本的な解決ではない。経済そのものの考え方を根本から見直さなければならない。それがどのようなものか、今の私には提示できない。提示できる人は今の世界にいないかもしれない。それでもそのような未来のモデルが絶対にあると信じ、それを探し続けるのが開発に関わった者の責任だろうと考える。そのモデルが見つからなければ22世紀はないのだから、ことは急を要する。 国際協力庁の新設を さて、経済成長のことばかり論じて、肝心のODAに対する私の提言を述べるのが後回しになった。提言の中心は「国際協力庁」の新設である。現在外務省はじめ各省庁が持っているODA枠をすべて国際協力庁に一元化するというものだ。詳細は省くが、ODAの一元化はODAの原資が減っている今、非常に有効であることは論を待たない。それができないのは、各省庁の権益の問題だろう。たとえば外務省からは、権益の縮小の他、ODAを外交の手段として使えなくなるとの不満が出てくるであろうが、まさにこの点にこそ問題がある。ODAは外交の手段とするべきではない。世界の諸問題について誠実に対処していけばそれが結果的に外交に有利に働くのであって、決して札束をちらちらさせることで問題を解決しようとしてはいけない(日本人の悪い癖だ)。 また、結局お役所が一つ増え、権益の取り合いが再現されるだけだろうとの批判も聞こえてくる。それはもちろん、容易に想像できることだ。 そのため、今回提案する国際協力庁の新設にはもう一つ仕掛けがある。「役所」でない、独立した評価機関の設置である。これは「第四セクター」(役所、民間企業、専門集団としてのNGO、市民)で運営し、職員の半数以上は民間人とする。政策、事業双方の評価を実施し、かつ、その評価結果が実際に反映されているかの評価もしていく。どれほど立派な評価をしてもそれが現場にフィードバックされ、提言が実行されなければただの自己満足に過ぎない。 もちろん、全プロセスを完全にオープンにする。ODAが市民に理解されないのはその専門性の高さや距離感はもとより、その閉鎖性への不信があるからだ。したがって、この評価機関は結果的にODAの広報においても重要な役割を担うことになる。市民とODAをつなぐ役割が期待される。 評価についてはこのままではいけないことを外務省自身も認識しているようで、評価項目の見直しも検討していると佐渡島国際協力局長の発言があった。私としてもすでに評価項目の見直し実験をしており、一部のNGOからはODA事業の除外リストが提出され、ODAとしてやるべきでない事業とその根拠が提示された。これを政治家側は高く評価した。 行動あって理念なし さまざまな議論が提示された協議会であったが、非常に気になったのは、詳細な行動計画が提示されたのに、その行動指針となるはずの理念、何のためにODAを実施するのか、どういう世界を作りたいのかという点が著しく欠落していたことだ。これは日本人特有の現実主義から来るものだろうが、「なぜ」の部分がなくて、どうしてODAを正しく実施することができよう?どうして国民にODAの重要性を理解してもらうことができよう?理念がないから微妙な判断の必要なところで迷い、迷走するのではないか。理念を避けることで企業の営利活動を後押しし、途上国の不正義を見過ごすことができるので好都合なのかもしれないが。 ODAは貧しい国を助けることで自国も利を得るための手段ではないはずだ。詳細は後日に譲り、ここでは次の7つの指針をあげるにとどめる。 * モノからヒトへ * 地球環境への配慮 * 経済成長偏重の見直し * 非暴力、非武装 * 地球規模のリソースの再配分 * 外交の手段とするべからず * ガバナンスの向上を促進 今回の臨時NGO外務省定期協議会は、政治家側ではタウンミーティング的に各方面から意見を聞く場をもつとの認識があったようで、専門家集団としてのNGOには不満が残ったが、今後のフォローアップに気を抜かなければ生官民の協働を実現するための出発点となり得ると期待したい。(了) |